カテゴリー

著者

コバッチ

現役電気工事士/電気施工管理技士

- 電気工事士歴10年以上

- 独学で取得した資格15個

- 年間売上高1億円以上の施工実績

- 売上1億円以上を5年以上継続

- 官公庁・民間など500件以上の工事を経験

おすすめツール

「2級電気施工管理技士」の資格は、最終目標の資格である1級電気施工管理技士の資格取得を目指すためには、取っておく必要がある資格。

医師国家試験・看護師国家試験・保健士試験などの国家資格の中では「比較的とりやすい資格」になるので、効率よく勉強すれば誰でも必ず合格でき、今後に活きる資格になります。

勉強法のコツさえ覚えれば、通勤・通学しながらでも高校生や大学生・社会人で会社に勤めている人でも資格取得は容易です。

この記事では「資格取得数0だった」筆者が通勤しながら、スクールや通信教育を受けずに独学で市販の教材だけで独学で勉強した方法をわかりやすく解説していきます。

今年初めて受験するので勉強法を教えてください。

資格取得への要望に応えるために【現役電気工事士コバッチ】が解説していきます。

運営者プロフィール・Twitter(@cobacchi_blog)

1級電気施工管理技士の勉強法とも共通するので必見です!

資格の概要を飛ばして「第一次検定」独学の勉強法を見る方は≫≫≫こちらをクリック

資格の概要を飛ばして「第二次検定」独学の勉強法を見る方は≫≫≫こちらをクリック

何度受験しても「第二次検定が受からない」という方は≫≫≫こちらをクリック

2級電気施工管理技士とは、建設工事現場における様々な電気工事の施工管理が主な仕事になります。

施工管理を分かりやすく解説すると、材料の発注から予算、安全管理や工程の計画・管理、作業員の手配など工事を円滑に進めるためのまとめ役です。

電気施工管理技士の1級と2級の違いは、請負金額の3,000万円以上または以下の違いがあり、1級は大規模の物件を担当することができ、2級は比較的中規模~小規模の工事現場を担当する認識でOK。

2級電気施工管理技士の試験内容は「第一次検定」「第二次検定」の2つになります。

第一次検定(学科試験)

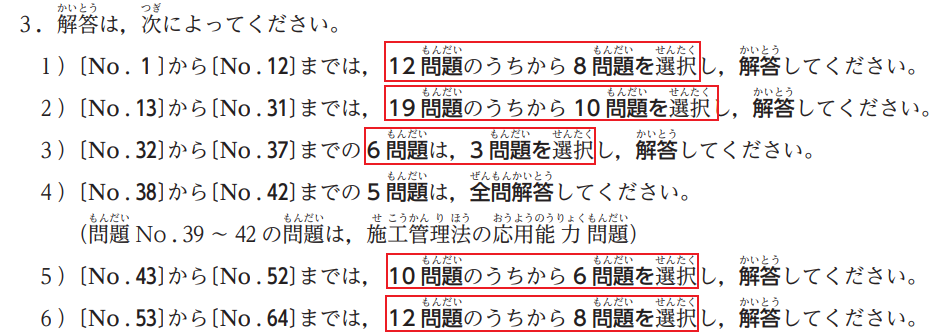

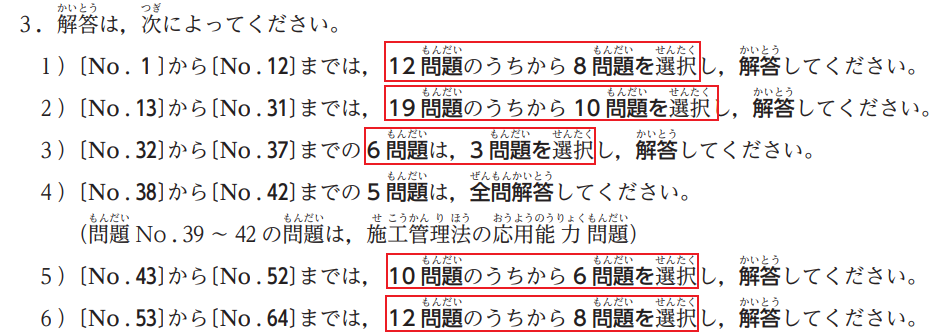

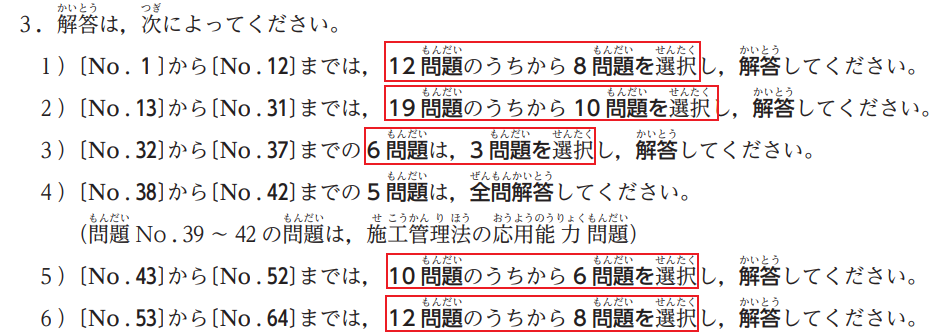

第一次検定はいわゆる学科試験になり、55問の問題のうち選択した問題40問中6割の24問を正解することが合格基準になります。

試験時間は2時間30分、解答方法は答えが4つあるうちの1つを選ぶ「マークシート方式」※一部 五肢択一

| 分野 | 内容 | 出題数 | 解答数 |

| 電気工学等 | 電気工学 | 12問 | 8問(選択) |

| 電気設備 | 19問 | 10問(選択) | |

| 関連分野 | 6問 | 3問(選択) | |

| 1問 | 1問(必須) | ||

| 施工管理法 | 施工管理法 (能力問題) | 4問 | 4問(必須) |

| 施工管理法 | 10問 | 6問(選択) | |

| 法規 | 法規 | 12問 | 8問(選択) |

第二次検定(実地試験)

第二次検定は問題から4つあるうちの1つを解答する「マークシート方式」+問題に対して解答する「記述式」という構成で、第一次検定と違い「記述式」の問題があるのが大きな違いになります。

試験時間は2時間、合格基準は「得点60%以上」で、解答に対する配点基準は公開されていません。

| 分野 | 内容 | 出題数 | 解答数 |

| 施工管理法 | 施工管理法 (能力問題) | 3問 | 3問(必須) |

| 施工管理法 | 2問 | 2問(必須) |

受検日程(スケジュール)

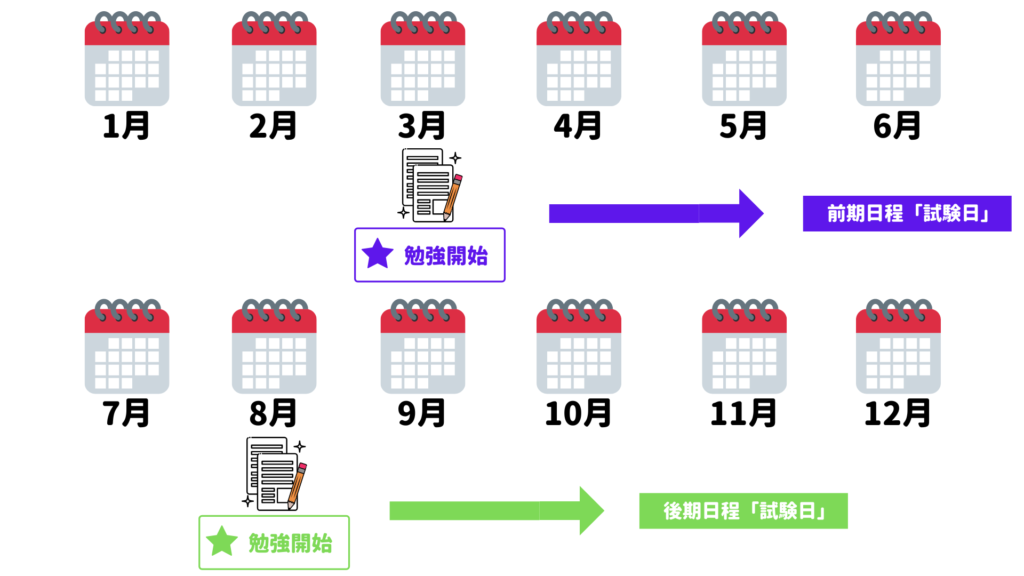

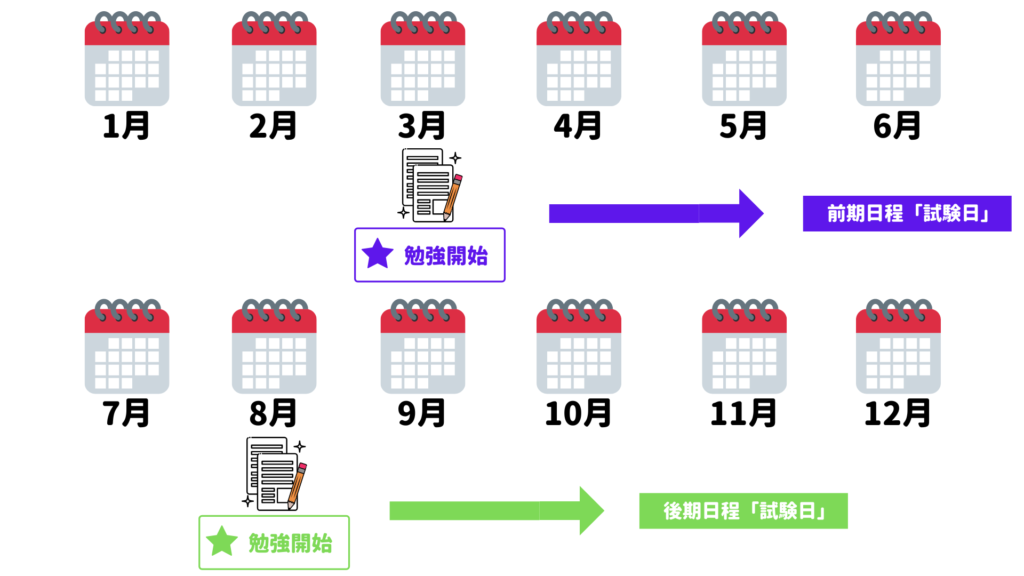

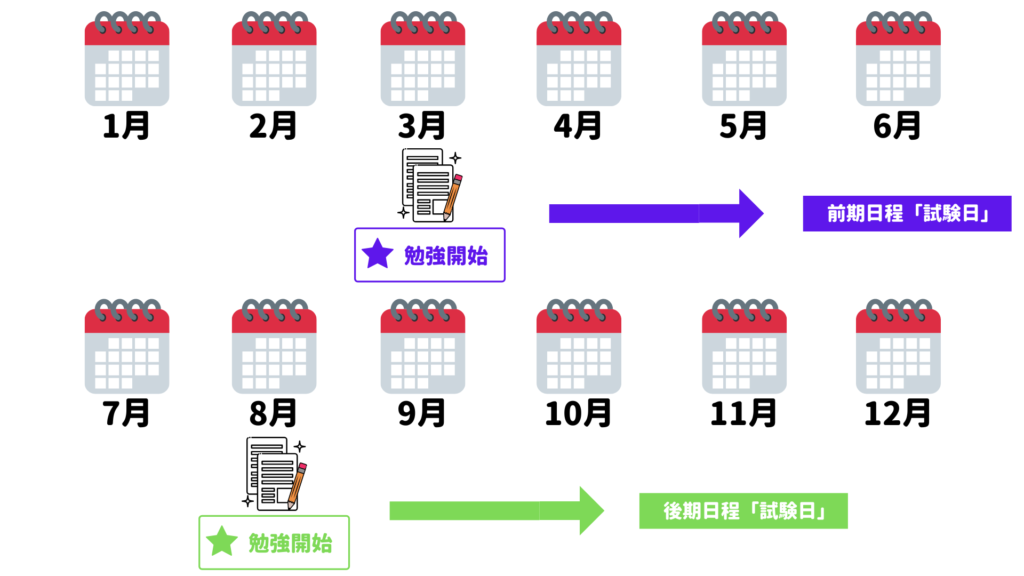

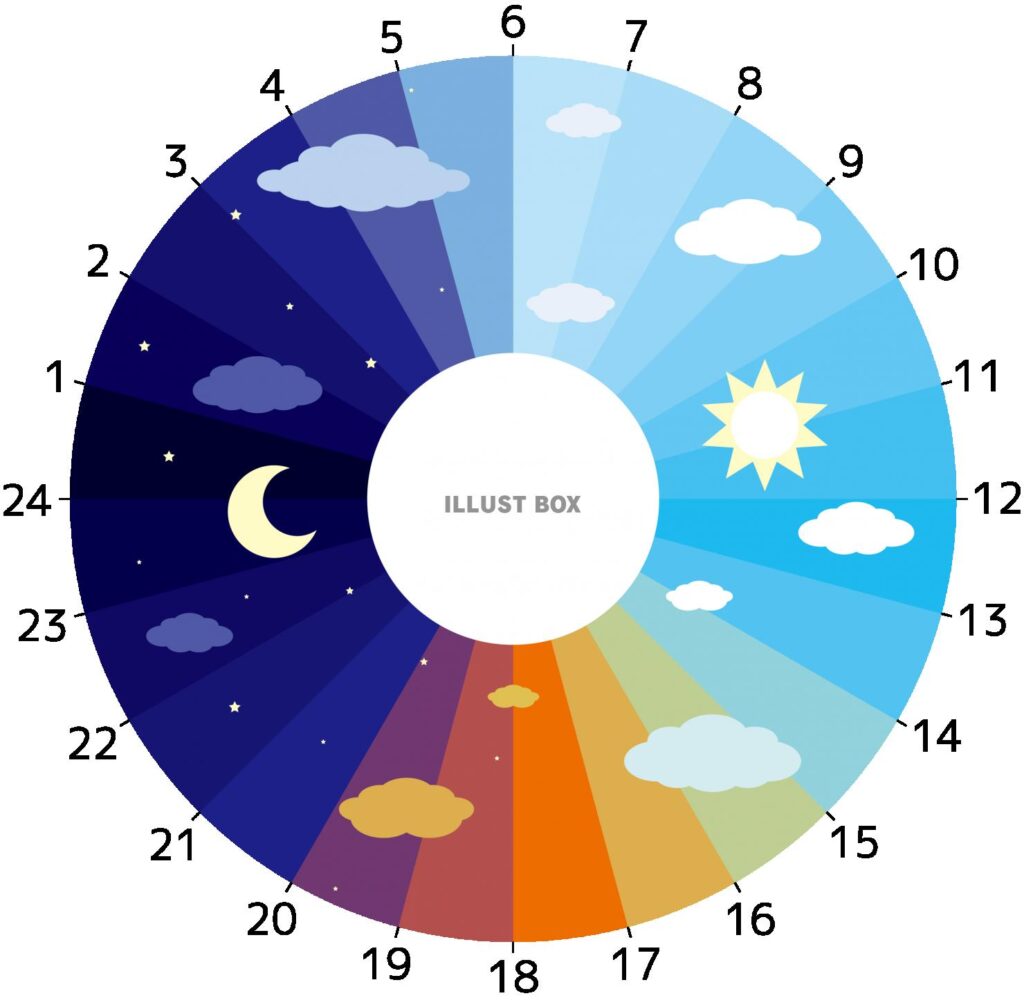

受検日程は「前期日程」と「後期日程」の2回あり、第一次検定のみ年2回受検することが可能で、第二次検定は年1回受検することが可能です。

前期日程と後期日程のどちらを受験するかのおすすめは、11月中旬にある「後期日程の1回で済ませる」ことをおすすめします。

なぜなら勉強するモチベーションはそこまで長く続きません、1年を通して勉強する習慣がある方は問題ありませんが普段勉強しないと方は、3か月の短期間を集中して勉強する方が効率が良いからです。

後期試験で第一次検定が落ちた場合は、合格発表の際に前期の日程の申込があるのですぐに申し込めば第一次検定のみに集中でき、第二次検定が落ちた場合には、来年の試験では第二次検定のみを集中して勉強できることも理由の1つです。

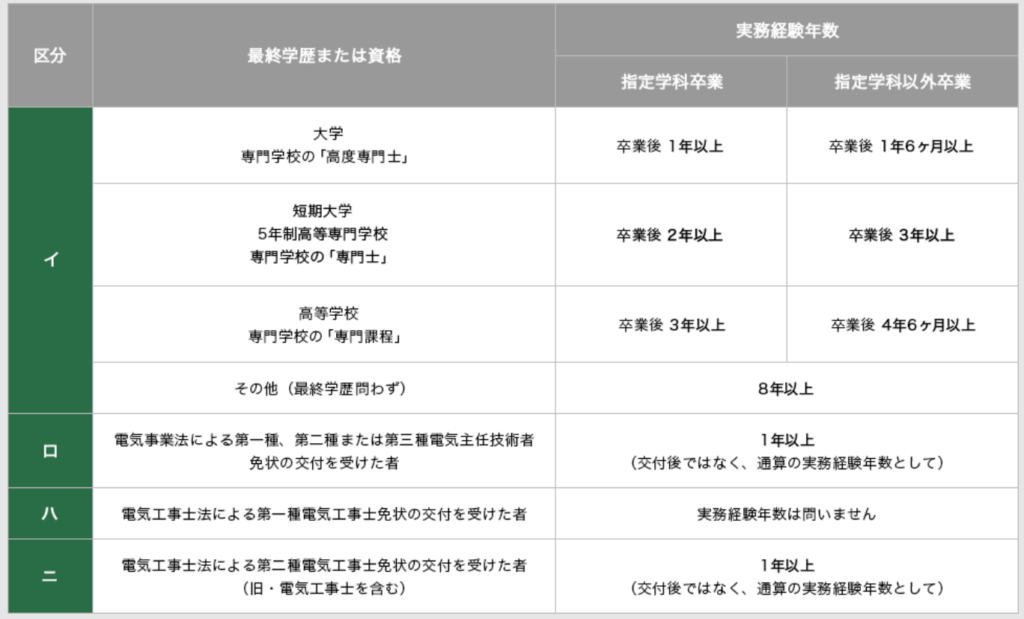

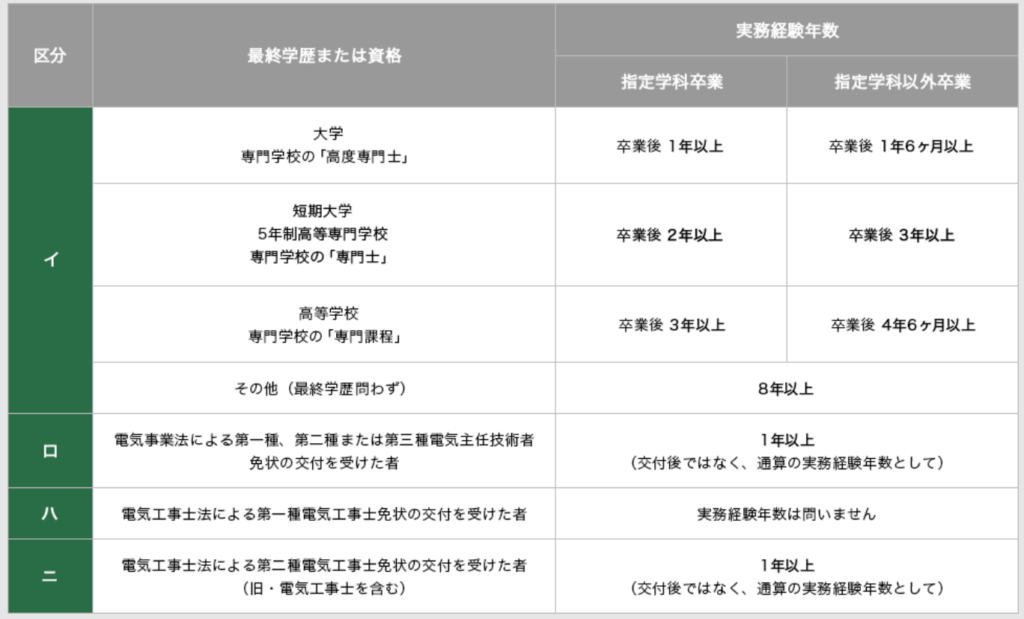

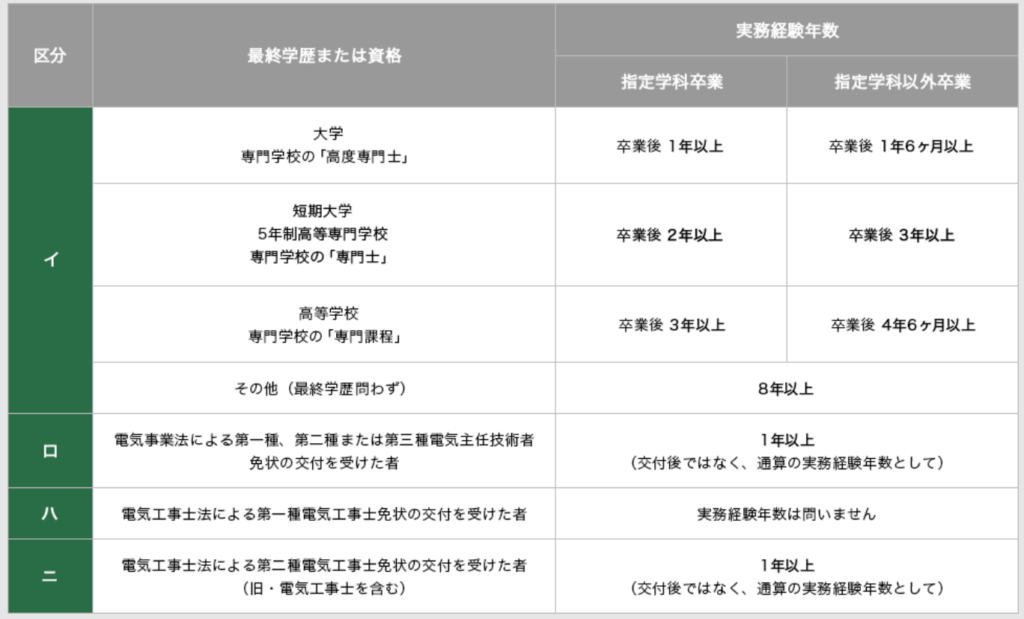

「2級電気施工管理技士」の資格を受験するためには、受験資格があります。

「最終学歴」「指定学科(電気科卒)」「資格の有無」によりできる実務経験年数が違っており、第一種電気工事士の免状の交付を受けている人以外は実務経験が必要になります。

第一次・第二次検定を同日に受験する方、第一次検定のみを受験する方、第二次試験のみを受験する方によって受験資格が異なります。

受験する前に自分がどれに当てはまっているかを確認してね。

(1)第一次・第二次検定を同日受験する方の受験資格

引用 建設業振興基金

※1.実務経験年数の基準日については「受験の手引き」P8を参照 ※2.職業能力開発促進法に規定される職業訓練等のうち国土交通省の認定を受けた訓練を修了した者は、受検資格を満たすための実務経験年数に職業訓練期間を算入することが可能です。詳細は 「実務経験年数に算出できる職業訓練について」を参照

(2)第一次検定のみを受験する方

試験実地年度において満17歳以上となる方

(令和4年度の場合は生年月日が平成18年4月1日以前の方が対象)

(3)第二次検定のみを受験する方

下記の【1】~【3】のいずれかに該当し、「第一次・第二次検定(同日受験)」の受験資格を有する者は、第二次検定のみ受験申し込みが可能です。

【1】技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るもの)に合格した者

【2】(令和2年度までの)2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ」受検の合格者で有効期間内の者

【3】(令和3年度以降の)2級電気工事施工管理技術検定の「第一次検定」合格者

試験地

札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄

なお、学生(高校、5年制高等専門学校、短期大学、専門学校、大学など)を対象に、次の試験地でも第一次検定のみ受検の申込を受け付けます。

帯広・盛岡・秋田・長野・出雲・倉敷・高知・長崎この試験地で受検をご希望の場合は、「個人申込」ではなく「学校申込」にて手続きを行ってください。

※学校申込は学生が学校単位で申し込む方法です。

※会場確保の都合上、やむを得ず近隣都市等に試験会場を設定する場合があります。

| 受検内容 | 受検手数料 |

| 第一次検定・第二次検定(同日受験) | 13,200円 |

| 第一次検定のみ受験 | 6,600円 |

| 第二次検定のみ受験 | 6,600円 |

受験費用は第一次・第二次検定を同日に受験する方、もしくはどちらか1つのみを受験する方で受検手数料が変わってきます。

直近過去10年平均の合格率は、第一次検定(学科試験)は約60%、第二次検定試験(実地試験)約45%。

第一次、第二次を含め全体としての合格率は約30%、10人に3人が合格する割合になっています。

| 過去10年の合格率 | ||

| 実施年 | 第一次検定 (学科) | 第二次検定 (実地) |

| 2022年 | 55.6% | 61.8% |

| 2021年 | 57.1% | 50.4% |

| 2020年 | 58.5% | 45.0% |

| 2019年 | 56.1% | 45.4% |

| 2018年 | 62.8% | 43.2% |

| 2017年 | 62.8% | 39.9% |

| 2016年 | 58.7% | 41.6% |

| 2015年 | 55.2% | 40.4% |

| 2014年 | 54.4% | 39.0% |

| 2013年 | 67.1% | 44.9% |

2級電気施工管理技士の「第一次検定」(学科試験)の勉強を開始するスケジュールや勉強方法のポイントを基本的なことから具体的なことまでをわかりやすく説明していきます。

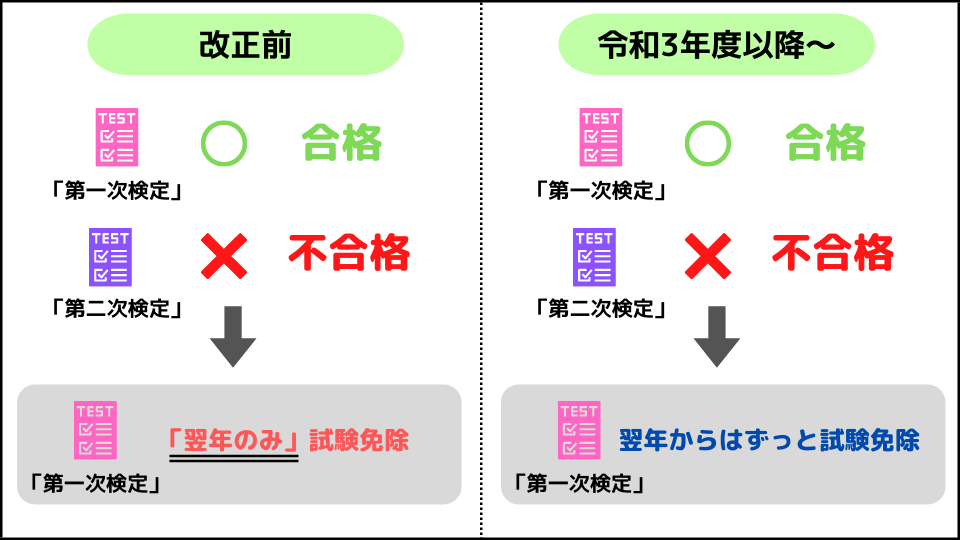

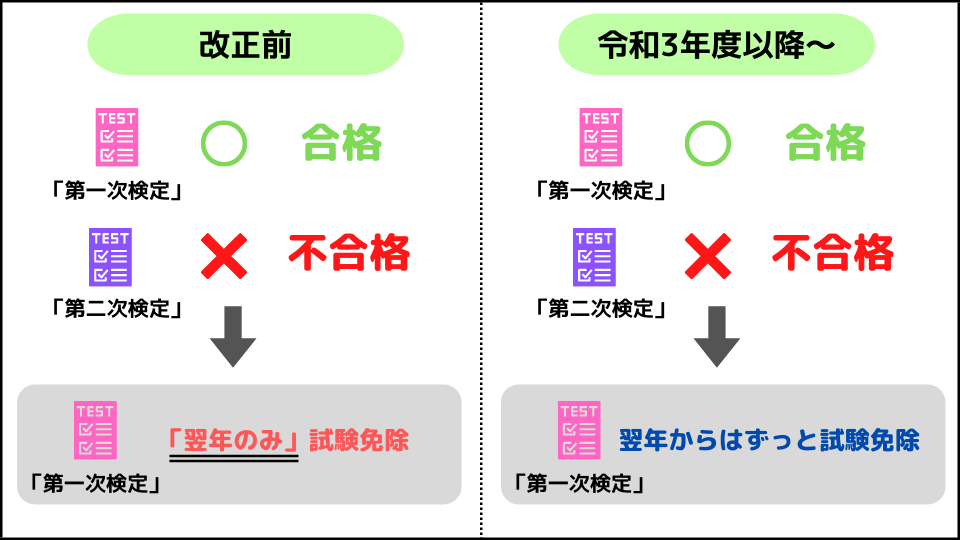

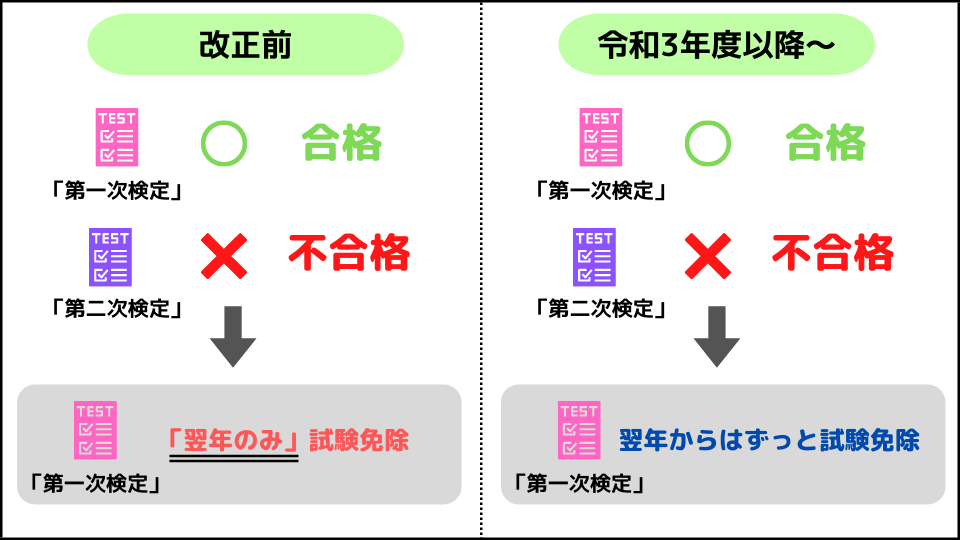

一番初めに大切なことを始めに、令和3年度から試験の改正がありました!

「第一次検定」だけはとりあえず何が何でも受かってください。

令和3年度以降の第一次検定合格者は、第二次検定の受検にあたって、有効期限、受検回数の制約がありません。

分かりやすく説明すると、第一次検定を合格した人は第二次検定を不合格になっても、翌年以降は第一次検定を免除(パス)できるメリットがあります。

改正前は第一次検定合格した人で第二次検定が不合格な場合、翌年の試験のみ第一次検定を免除できる制度でした、2年連続不合格の人は、3年後の試験にまた第一次検定から受け直す必要がありました。

万が一、第二次検定が不合格でも、翌年以降は「第二次検定に集中」して望めますね!

勉強の開始時期

実際に2級電気施工管理技士の資格を受験すると決めてから、いつから勉強を開始すればよいかについては試験日の3か月前で十分に間に合います。

なぜ3か月前かというのも長期間を毎日勉強することは、普段勉強している習慣がある人以外は続けられない、マークシート方式で回答するので答えを暗記する必要がなく短期で覚える方が記憶に定着しやすいからです。

具体的には「前期日程」の場合は試験日が6月中旬なので3月から勉強開始を始め、「後期日程」の場合は試験日が11月中旬なので、8月から勉強開始するスケジュールで十分に間に合います。

勉強に必要なもの

勉強に必要なものは「携帯電話」と「過去問が載っている参考書」のみで十分合格を狙えます。

「携帯電話」は電車やバスなどの通勤・通学時間の隙間時間に「過去問サイト」から過去問を繰り返し解くことで、記憶に定着し、勉強をする習慣を短い時間から始めることができます。

サイトによって気を付けてほしいのが答えが間違っている可能性もあるので注意が必要。

「過去問の参考書」は家や学校・会社などで集中して勉強するときに必須で、おすすめは過去5年以上の「過去問題が載っている」「問題に対しての解説」がある参考書がおすすめになります。

問題数が少なく、出題分野の解説が多い参考書はおすすめしません、なぜなら第一次検定は問題を理解するのではなく、解答を覚えることに注力するだけで十分合格が狙えるからです。

参考書の使い方のおすすめは紙媒体で購入し、自分が良く間違えるところや出題数ががよく出るところなどを落書きをすることで、パッとみたときにすぐにわかる「自分だけの参考書をつくる」にするようにするのが効率がよい参考書の使い方です。

合格の基準は、第一次検定の問題数55問のうち選択した「40問中24問以上正解で合格」が合格の基準(正解率60%以上)になります。

解答方式は「マークシート方式」で四肢択一※つまり4つの解答から1つを選択するので、電気に詳しくない方でも難しい単語や語句を覚えなくてよいというのがポイントです。

※一部問題は五肢択一

繰り返し問題を解くと必ず「答えのパターン」が見つけることができ、答えを丸暗記せずに済むので試験内容のすべてを理解する必要がありません。

ここを知っているだけでも勉強のモチベーションが違ってきます!

第一次検定の問題は、第二次検定も同様に過去問題を繰り返し多く出題している傾向があります。

予想問題が多く書かれている参考書よりも「過去問題と解説を書いている参考書」を購入し、勉強するのがもっとも理解が早く最短の勉強法といえます。

「過去問題5年分を繰り返し解く!!」

最初は40問中正解率が10問以下だったとしても問題ありません、筆者は「8点」でしたが繰り返し解くことで「12点」「16点」と徐々に正解率があがり達成感もあがり最終的には満点を取れました。

「過去問題を8割以上」とれば合格は確実のものになります。

おすすめ参考書は過去問題と解説が載っているものこちらが勉強するのピッタリです。

「地域開発研究所 問題解説集」

過去10年分を収録しているので「この1冊あれば第一次検定と第二次検定両方ともに対応できる1冊」

\過去10年の過去問を完全網羅/

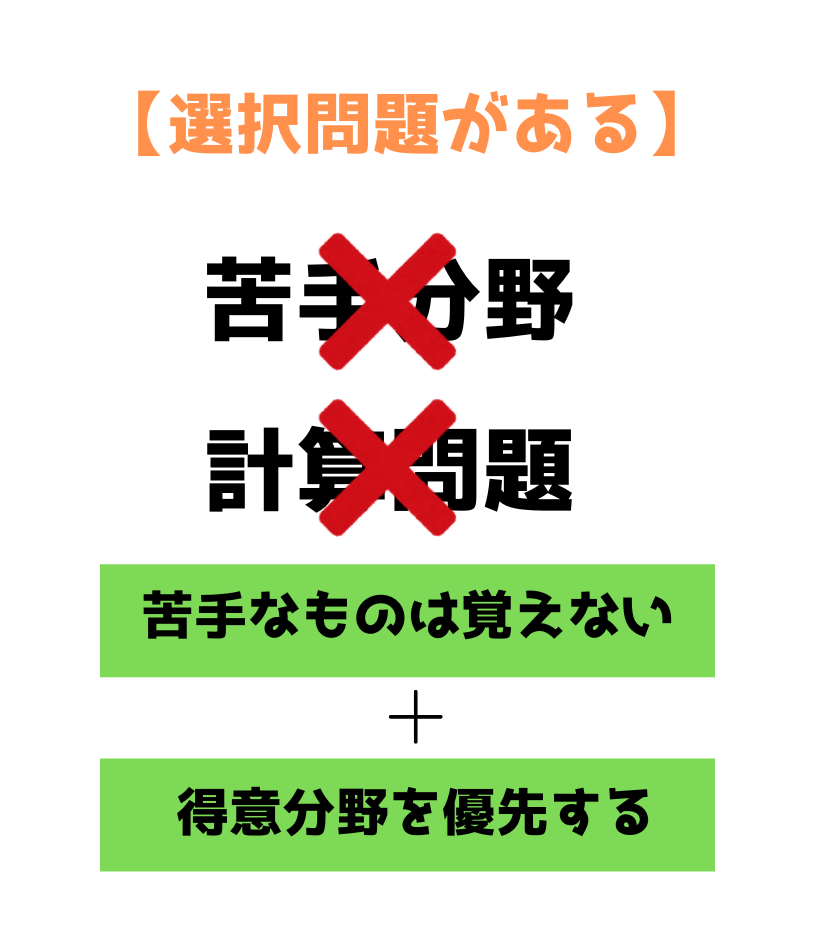

第一次検定でもう一つ大事なポイントがあります。それは「苦手分野」「計算問題」は覚えない!

第一次検定の試験問題の多くは、全問解答する必要がなく「選択問題」があります。

あなたにとっての苦手分野やどうしてもおぼえられない計算問題は覚えなくて大丈夫です、その代わりに確実に正解できるものを覚えてることが効率よく勉強する方法として大切です。

第一次検定の合格基準は6割の正解率でよいので、100点満点の完璧を目指さず「確実に点数を取れる得意分野を勉強する」ことです。

時間に余裕がある方は「1日1時間を3か月」続ければ余裕をもって合格できる目安です。

時間に余裕がない方は、全てを理解せずひたすら5年分の問題を解くことに集中し、1日に過去問1年分を必ず学習すれば1か月でも十分に間に合います。

後期日程の受検する方は「第一次検定」と「第二次検定」は同日に受験する必要があるので、どちらをどのぐらいの期間勉強するかは第一次検定と第二次検定の「両方を勉強する場合には1.5か月ごと」に勉強するのが目安です。

余裕をもった勉強のペースは

これだけ余裕を持てば合格圏内

第一次検定がほぼ満点や8割程度の正解率になった場合は第二次検定に切り替えるなど、柔軟に自分の理解度にあった勉強のペースに変えていきましょう。

仕事をやりながらだったら勉強するのは大変だな!

だから計画的に勉強することが大切だよ。

毎日仕事が忙しくて勉強ができないという人は、試験勉強よりもまずは「時間の確保」が一番の優先事項です。

「時間の確保」するには、1日のスケジュールの中に新しく1時間試験勉強を加えるのではなく、今までの1日に生活の中で1時間使っていた時間を捨てることが大切。

| 確保する時間 | 捨てる時間 |

|---|---|

| 1時間の試験勉強 | SNSを見る時間 漫画を読む時間 テレビを見る時間 飲みに行く時間 Youtube、Tiktokを見る時間 |

1日は24時間しかありません、今までの生活に1時間足すのではなく、今までしていた1時間を捨てることで「時間の確保」をしましょう。

そしてなにより大切なのは「継続」することで、最初は1時間でもなく5分でも10分でもまずは試験勉強をしてみる、1日サボったとしても自分を責めないこと。

継続するには、試験勉強をしたいと思う「脳」の考え方と普段慣れないことをして休みたい「身体」とギャップが生まれるのは当然で、誰でも最初から1日もサボらずにできる人はいません。

ついついサボってしまう人は、資格を取ろうとした目的を思い出してモチベーションを上げたり、試験費用をもう支払った分を損をしていると思って、試験勉強をしなきゃしなきゃと義務感に追われることを避けましょう。

試験勉強をしようとしている、あなたはもうそれだけで充分すごい!

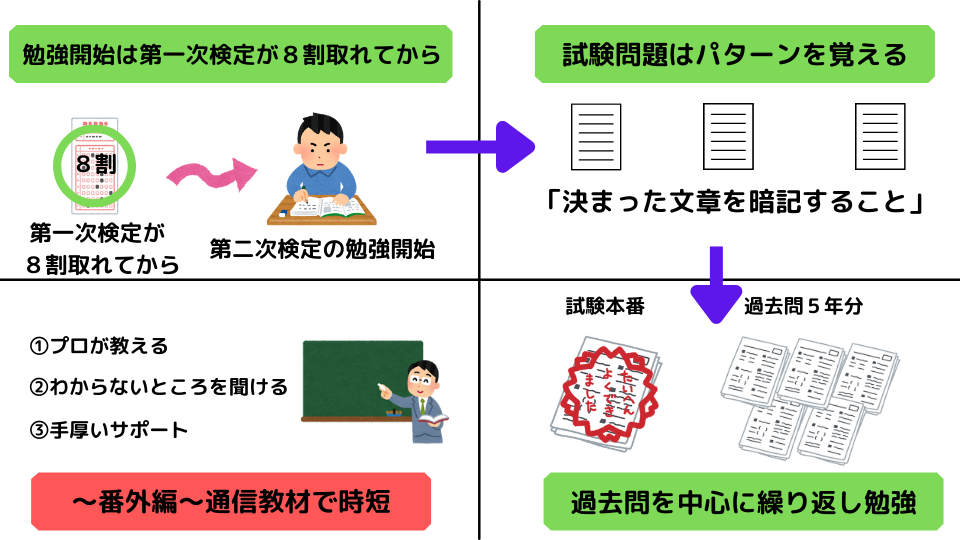

2級電気施工管理技士の「第二次検定」(実地試験)の勉強を開始するスケジュールや勉強方法のポイントの基本的なことから具体的なことまでをわかりやすく説明していきます。

何度受験しても「第二次検定が受からない」という方は≫≫≫こちらをクリック

2級電気施工管理技士の第二次検定のスケジュールは「第一次検定との試験日と同日」になります。

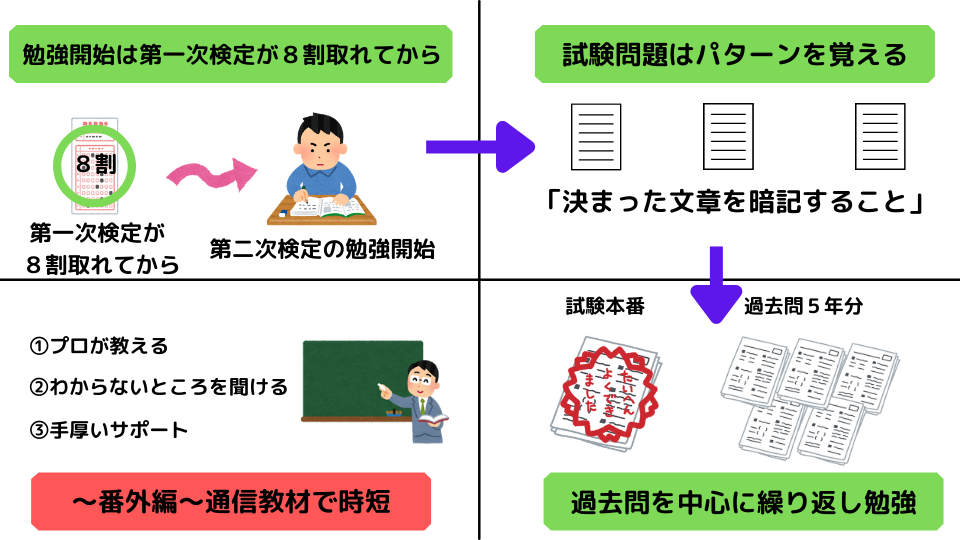

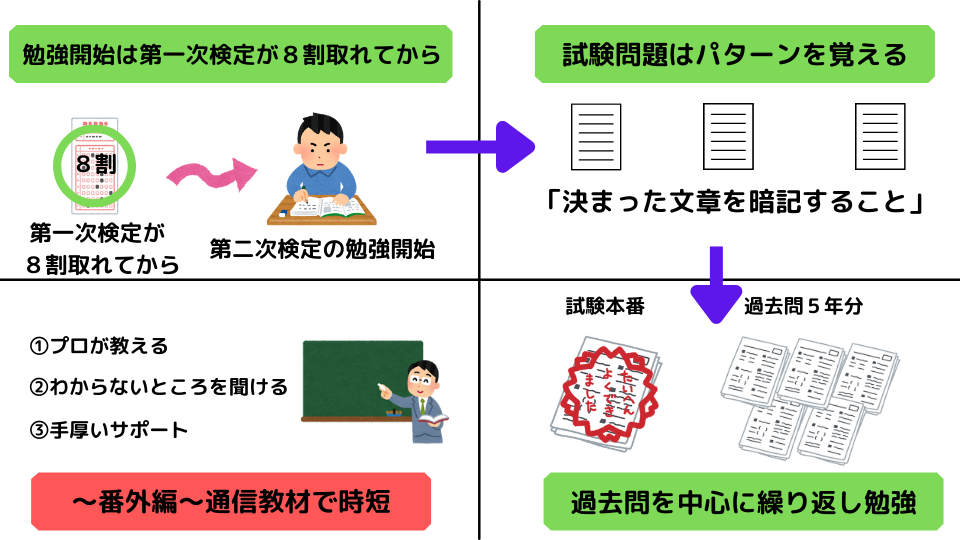

第二次検定の勉強を開始する時期は、第一次検定の勉強を優先して「正解率8割取れたら」第二次検定の勉強を開始する流れで勉強していきます。

第二次検定は1.5か月程度を毎日1時間を目安に勉強時間を確保しましょう。

第二次検定は第一次検定と違って解答方式が「記述方式」になるので暗記が得意な方は、1か月でも大丈夫ですが不安な方は余裕をもって始めて下さい。

| 第二次検定問題範囲 |

| 1、経験した電気工事に対する問題 |

| 2、安全・施工・品質管理の留意することの記述+単線結線図 |

| 3、工程管理に関する問題 |

| 4、技術的な内容の記述 |

| 5、建設業・労衛法・電気事業法に関する問題 |

文字にすると一見難しそうでもパターンが決まっているので難しくはありません。

1、経験した電気工事に対する問題

この問題は、あなたが経験した電気工事について「工事現場の詳細」と工程管理・安全管理・品質管理「いずれかの1つ」を解答する問題になります。

この問題については参考書などに載っている解答や自分が経験した工事現場の詳細をあらかじめ決めておいて「丸暗記」するだけでOK!

最初は大変ですが一度覚えてしまったら一番楽な問題。

2、安全・施工管理の留意+単線結線図

この問題は電気工事(安全・施工管理)に関する語句の中から「留意するべき内容」を具体的に記述することと、単線結線図から「名称や機能を記述する」ことになります。

電気工事をしていない方にとっては難しい問題になるかもしれませんが、勉強方法としては過去問題の繰り返しが多いので過去問題を解いて慣れるしかありません、この問題は近道などはなく「数をこなして乗り越える」必要があります。

単線結線図は10分程度で解けるので、通勤・通学の隙間時間を利用しましょう。

3、工程管理に関する問題

以前はアロー型ネットワーク工程表の問題が多かったですが、近年は工程表の記述や工程表以外の問題などランダムになっている傾向があります。

工程管理に関するの勉強方法のコツは、あまり根を詰めすぎずに点数が取れないと割り切って「他の問題で点数を稼ぐ」勉強方法がおすすめです。

筆者は工程管理に関する問題が苦手だったので、短所を伸ばすよりも長所(自分が得意な問題)を確実に取れる方向にシフトした勉強法に切り替えましたことが合格に近づいたと思っています。

苦手な箇所は切り捨てよう!

4、技術的な内容の記述

近年の問題傾向は、9つの語句のうち、3つを選択し「技術的な内容2つ」を具体的に記述する問題。

この問題も過去問題で同じ語句が出る特徴があるので「過去問題で共通する語句を見つけて暗記する」勉強法が一番です。

「自分が覚えやすい語句を見つけること」がポイントです、筆者の場合は鉄道関連が難しかったので最初から覚えず、自分が覚えやすい語句を見つけて暗記することで点数が取れるようになります。

全てを覚える必要はありません、得意な問題を覚えましょう。

5、建設業・労働安全衛生法・電気事業法に関する問題

この問題は第一次検定と同じく、法規に関する問いに四肢択一の「マークシート解答」です。

この問題ははっきり言って「サービス問題」なので、いかに点数を取りこぼさないようにするかが大切!数をこなして満点を目指す必要があります。

法規に関する問題は通勤・通学の隙間時間を利用しましょう。

各問題のポイントを踏まえて勉強します。

各問題の勉強のポイントを抑えつつ具体的にどうやって勉強していくかは、第一次検定と同じ過去問題を5年分、余裕がある人は10年分を繰り返し解くことが最適といえます。

「1日目は1年分の問題を解く」

「2日目は解説を覚える」

これを繰り返すことで最初は問題の意味がわからなくても、この問題は前やっていた過去問と同じというパターンが見えてきます、予想問題を解くのも大切ですが、予想問題が必ず出るわけではありません。

過去問題以外にもあらゆる問題に対する基本を学ぶ参考書がありますが、人が覚える量には限界があるので基本を覚えるのではなく、問題に触れて解説しているものを覚える「実践」の勉強法が一番です。

おすすめ参考書は第一次検定とおなじく、過去問題と解説が載っているものこちらが勉強するのピッタリです。

「地域開発研究所 問題解説集」

過去10年分を収録しているので「この1冊あれば第一次検定と第二次検定両方ともに対応できる1冊」

\過去10年の過去問を完全網羅/

第一次検定と比べ第二次検定の「記述方式」が苦手人が多く、第一次検定は合格してるのに、第二次検定を何度も不合格になる傾向があります。

第二次検定が何度も合格できない方は独学で勉強せずに「通信教材を利用する」ことで勉強時間を時短にし、効率よく勉強することで実際に会社の上司などは通信教材を利用して合格しています。

| こんな人におすすめ | 向いてない人 |

|---|---|

| どうしても第二次検定が合格できない 現場での実務経験が乏しい 暗記や記述の苦手 自分がわからないことを質問したい | 第一次検定をまだ合格していない人 受検費用を安く抑えたい 暗記や記述が得意 自分のペースで勉強したい |

コストパフォーマンスがよく、効率的に勉強できる通信教材が「ディーラーニング通信教育講座」

ディーラーニングの通信教材の利用料金は「2種類」の通信教材コースがあり、サポートコースとオプションセットの2つから選ぶことができます。

第一次検定のコースは独学でも十分に合格が狙えるので、通信教材ではコストパフォーマンスが良くないため、この記事では第二次検定を受ける方限定の第二次検定のサポートコースのみご紹介します。

| 通信教材 コース内容 | 利用料金 (税込) | 対象者 |

| 第二次検定 フルサポートコース | 24,500円 | 問題集や参考書を持っていない人 |

| 第二次検定 オプションセット | 16,900円 | 問題集や参考書を既にお持ちの人 |

何度も受験している方向けの教材コースは「オプションセット」で充分元が取れます。

第二次検定を独学で勉強するときには「勉強方法がわからない」「記述の書き方が難しい」といった電気工事の未経験者や暗記が苦手な方は、勉強にも手を付けず諦める人も多くいます。

これはどういう意味だろう?この答え方であっているのか?

通信教材を利用すれば質疑回答サービスがあるので、自分が分からないところや答え方があっているかを相談することが可能になり、より早く理解力が高まり自信にもつながります。

一人で悩まずに済む

仕事、学業をしながら資格の勉強をすると時間を確保するのが大変で、休みの日は勉強せずに遊びたい、何もせずにゆっくりしたいと思うのは当然です。

第二次検定の問題「経験した電気工事に対する問題」を通信教材では「経験記述の作成代行」があるので勉強する問題を1つ減らすことができます。

「経験記述の作成代行」があるおかげで第二次検定は、特に記述問題や暗記することが多いので、1つでも問題を減らすことで他の問題に集中して勉強ができることは大きい点になります。

勉強する時間が短縮される

何度も資格を受験して合格できないために、受検費用が多くかかっていませんか?

ディーラーニングの通信教材を利用すると最低でも16,900円の費用がかかりますが、通信教材を利用せず独学で勉強を続け不合格になり、再度来年も受験する場合には多くの費用が掛かってきます。

「受検費用1回目13,200円」「2回目6,600円」にさらに独学で勉強する場合は参考書などの費用や試験地までの2年分の交通費や外で勉強する場合の費用も足すと約3万円以上のかかる計算になります。

資格に合格すると現場を任され、社内からも評価があがり年収UPや会社によっては資格手当が支給される会社もあるので、通信教材を利用して最短で合格することはコストパフォーマンスが良い。

通信教材は最短で合格を目指す方向け

\期間限定いまだけ割引キャンペーン中/

工事現場の実務経験が少ない方や、文章の書き方が苦手な方や自信がない方は経験記述の書き方で悩むことが多く、いくら悩んでも解決できず、例文集をアレンジしたり、記述があっているか不安のまま試験に挑むのはおすすめしません。

そんな方に向けてサポートとして「経験記述添削サービス」は、通信教材で経験記述をプロが添削してくれて独学では間違っていたままでも、誰も教えてくれないこと通信教材は教えてくれるので安心。

間違いをプロが正解へ導いてくれる

どうしても過去問題ばかりをやる独学では、今の実力で大丈夫か不安が付きまといます。

独学で自分で勉強するのと違い、通信教材なら試験直前で模試試験が配布されるので今までの勉強していた実力の確認ができ、自分が苦手な問題を補強してくれるので、試験直前の不安を取り除けます。

自分では勉強している方は最後の追い込みをかけるのも自分のやる気次第ですが、通信教材であれば模擬試験があることでやらないといけないと再度試験勉強の奮起を起こさせてくれます。

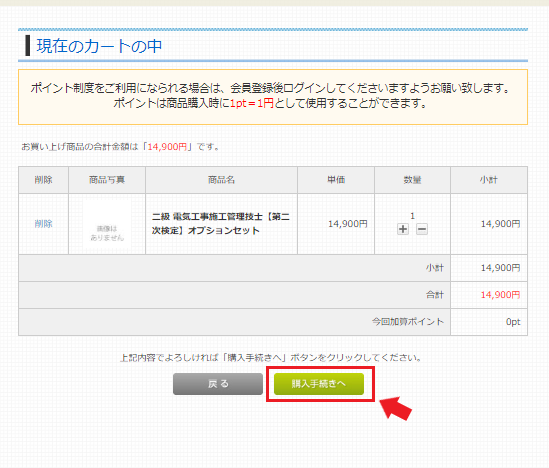

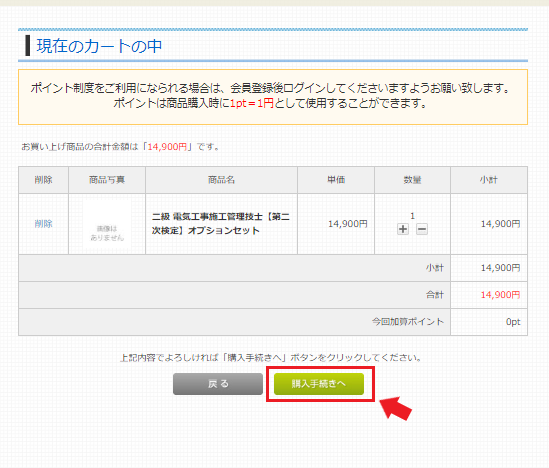

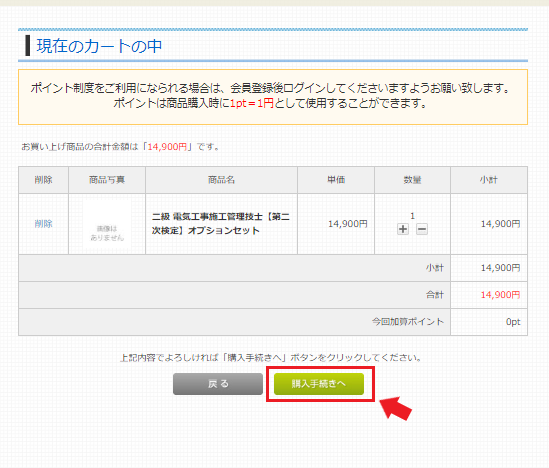

「ディーラーニングの通信教材の申込手順」を実際の画面と合わせてご紹介していきます。

スムーズに手続きできます。

(所要時間約5分~10分)

「ディーラーニングの申込手順」をクリック。

通信教材コース二級電気工事施工管理技士【第二次検定】オプションセットをカートに入れるをクリック

カートに入れた後「購入手続き」をクリック

お客様情報の必要事項を記入後「次へ」をクリック

「支払い方法」を選択「お届け時間」を選択

必要事項を選択して「次へ」をクリック

入力情報・教材コースを確認し、申込規約を読み「ご注文完了ページ」をクリックして申込完了

具体的に2級電気施工管理技士の資格を取得すると、どんなメリットがあるかを説明していきます。

メリットを明確にすることで資格を勉強するときに「何のために」「どんな未来が待っているか」などを知っておくと、モチベーションが上がり、勉強する意欲が持続します。

2級電気施工管理技士の資格を取得すると、施工管理者という立場に立ち、電気工事士いわゆる職人さんと比べて「年収は必ず上がります」

職人さんと施工管理者との立場には会社に貢献する売上の金額が、一人当たり職人さんでは最高でも500万円にくらべ、二級施工管理者では、2,000万円~1億程度の売上を見込めることができます。

筆者も職人から施工管理の立場に変わり、身をもって体験しており職人時代の給料よりも施工管理者になってから給料は倍以上に上がっています。

| 世代別 平均年収 | 電気工事士 | 施工管理者 |

| 20代 | 398万円 | 506万円 |

| 30代 | 494万円 | 579万円 |

| 40代 | 570万円 | 666万円 |

電気工事士と施工管理者の世代別平均年収で比較して、施工管理者は電気工事より「年収が1.2倍高い」ことが分かっています、施工管理者になるために2級電気施工管理技士の資格は必須と言えます。

電気工事会社の求人で一番求めている人材は施工管理者=資格を持った人を切実に募集しています。

資格を持っていることによりその会社は「資格を多数持っている従業員がいます」「売上が大きい仕事ができます」といったアピールを社会に向けて発信できるからになります。

施工管理者が1人いることにより会社は少なく見積もっても「1千万円~3千万円」が見込めるので、電気工事会社はそんな人材を見逃すはずがありません、就職には断然有利になります!

電気工事会社の採用担当者は「資格の有無」を最初にみるのでアピールポイントができます。

年齢を重ねるたびに肉体労働の仕事ではいつか「ケガ」「体力の衰え」などにより、どこかで体の限界が来るとも限りません。

施工管理者の仕事は「基本的にはデスクワーク」になるので、歳をとったときにでも体力を使わないで仕事をすることが可能で、高齢になっても仕事を続けることができます。

小さなお子さんがいるご家庭の場合は、今の職場と合わないと感じたときにでも他の業種であれば30代を過ぎると再就職が難しいと言われる世の中で、施工管理者は何歳からでも再就職・転職が有利です。

何歳からでも再就職が有利

実際に資格を取得後、電気工事会社に就職する場合には、転職サイト「デューダ」「リクルート」など一般の営業やエンジニアなどの募集が多く、建設業の就職先の募集は少ないです。

そのため施工管理者への就職へは、ハローワークの求人または「建設業に特化している求人サイト」に応募すると高収入・好待遇のところを目指せることが可能です。

2級電気施工管理技士を独学で勉強して合格を目指している多くの方が気になる「よくある質問7選」をご紹介していきます。

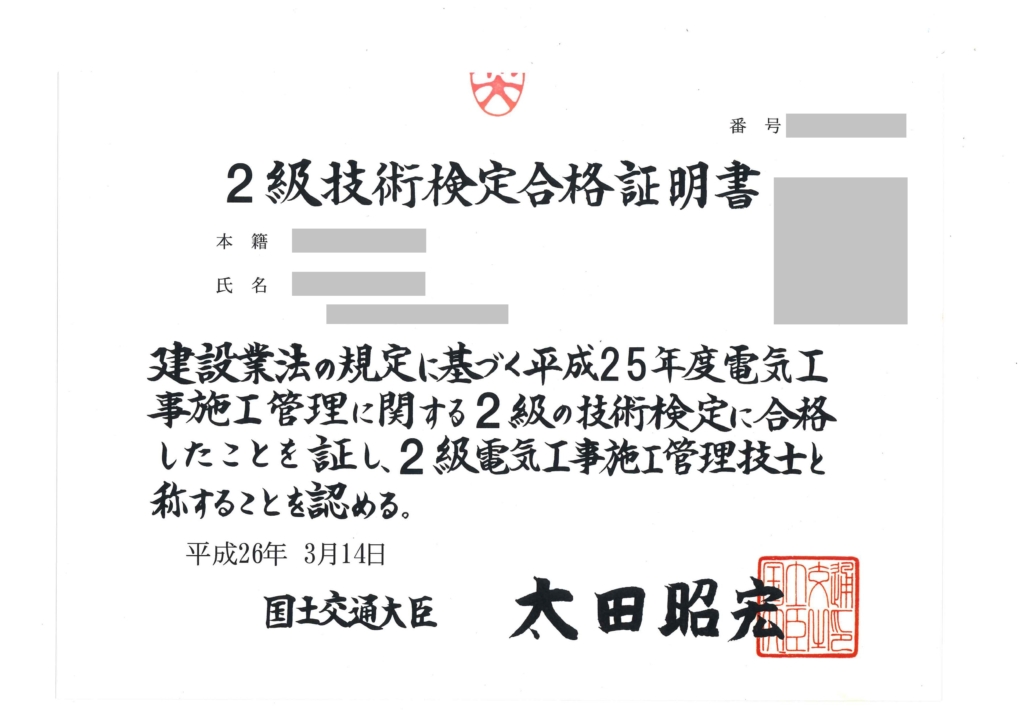

合格できます。実際に筆者は電気工事の資格をすべて一発合格しており、スクールや通信教育を受けずに市販の教材の勉強だけで合格しています。

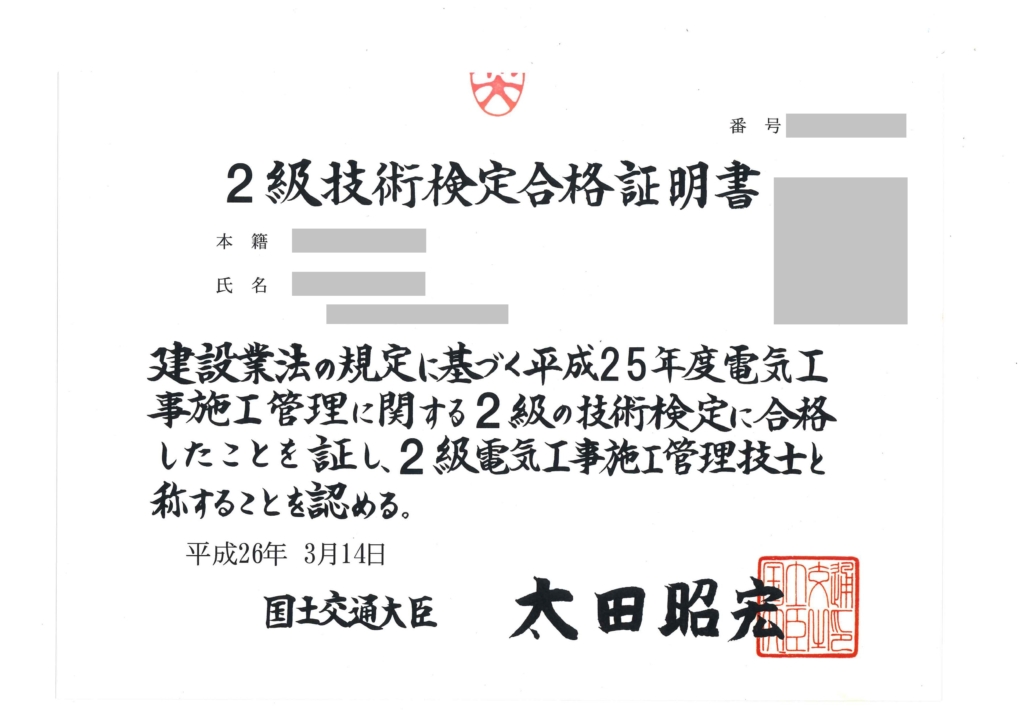

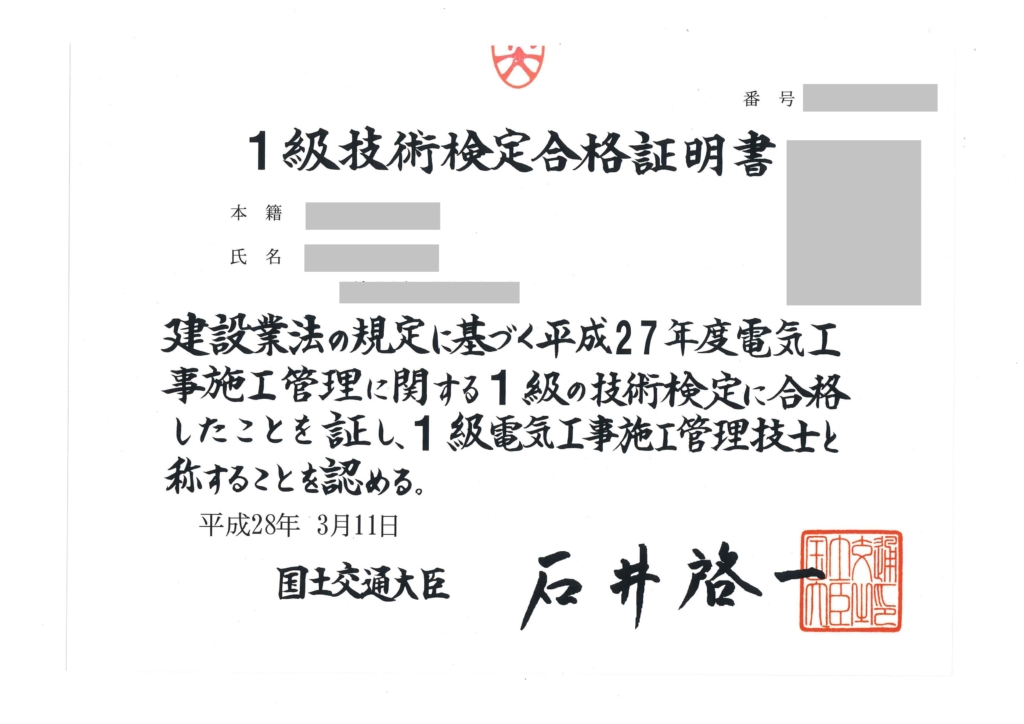

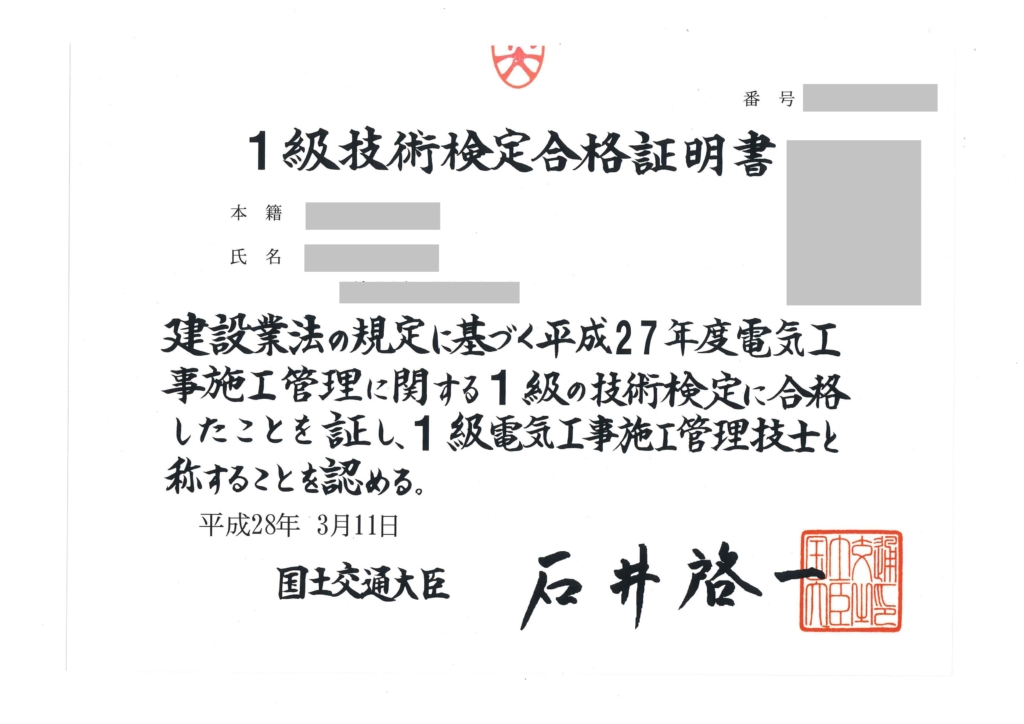

【2級電気施工管理技士】

【1級電気施工管理技士】

直近過去10年平均の合格率は、第一次検定(学科試験)は約60%、第二次検定試験(実地試験)約45%です。

全体としての合格率は約30%、10人に3人が合格する割合になりやや難しい難易度になっています。

| 過去10年の合格率 | ||

| 実施年 | 第一次検定 (学科) | 第二次検定 (実地) |

| 2022年 | 55.6% | 61.8% |

| 2021年 | 57.1% | 50.4% |

| 2020年 | 58.5% | 45.0% |

| 2019年 | 56.1% | 45.4% |

| 2018年 | 62.8% | 43.2% |

| 2017年 | 62.8% | 39.9% |

| 2016年 | 58.7% | 41.6% |

| 2015年 | 55.2% | 40.4% |

| 2014年 | 54.4% | 39.0% |

| 2013年 | 67.1% | 44.9% |

時間に余裕がある方は1日1時間を3か月を目安に約90時間の勉強時間で十分合格を狙えます。

実際には休みの日には遊びたい、休みたいなど毎日の勉強が苦痛な方は、週5日1.5時間を3か月のペースで勉強する時間を確保する目安がよいでしょう。

過去問を掲載しているサイトもありますが、サイトによって気を付けてほしいのが答えが間違っている可能性もあるので注意が必要になります。

資格を発行している(財)建設業振興基金に問い合わせをしましょう。

電話のお問い合わせはTEL03-5473-1581

(電話受付9時~17時30分)【お昼休み12時~13時・土日・祝日・年末年始を除く】

資格を取得すると請負金額が大きい工事現場を担当することが可能になります。

下請業者に依頼する場合には4,000万円未満の主任技術者になることも可能で、下請業者を依頼しない場合では4,000万円以上の工事現場の主任技術者になることも可能です。

結果、会社として売上があがり資格手当や年収も必然的に上がります。

2級電気施工管理技士の資格は今後も電気工事に携わる仕事をする場合であれば、就職にも有利で年収も一般の会社員の給料よりは高い水準にあり、一生役に立つ資格と言えます。

1級電気施工管理技士は5年に一度更新講習が必要ですが、2級電気施工管理技士は更新講習がありません。※

※住所・氏名変更などの取得者情報が変わる場合を除く

2級電気施工管理技士の資格はコツを押さえて勉強すれば比較的とりやすい国家資格になります。

第一次検定のポイント

第二次検定のポイント

以上のポイントを覚えて勉強することが最短で一発合格を狙えるコツになります。

「資格取得数0」だった筆者でも独学で一発合格した勉強方法を基本的なことから具体的なことまでを解説しました。

最短での1発合格を目指しましょう!

良し!絶対合格するぞ!

一発合格応援してるよ!

もう一度「第一次検定」独学の勉強法を見る方は≫≫≫こちらをクリック

もう一度「第二次検定」独学の勉強法を見る方は≫≫≫こちらをクリック

何度受験しても「第二次検定が受からない」という方は≫≫≫こちらをクリック

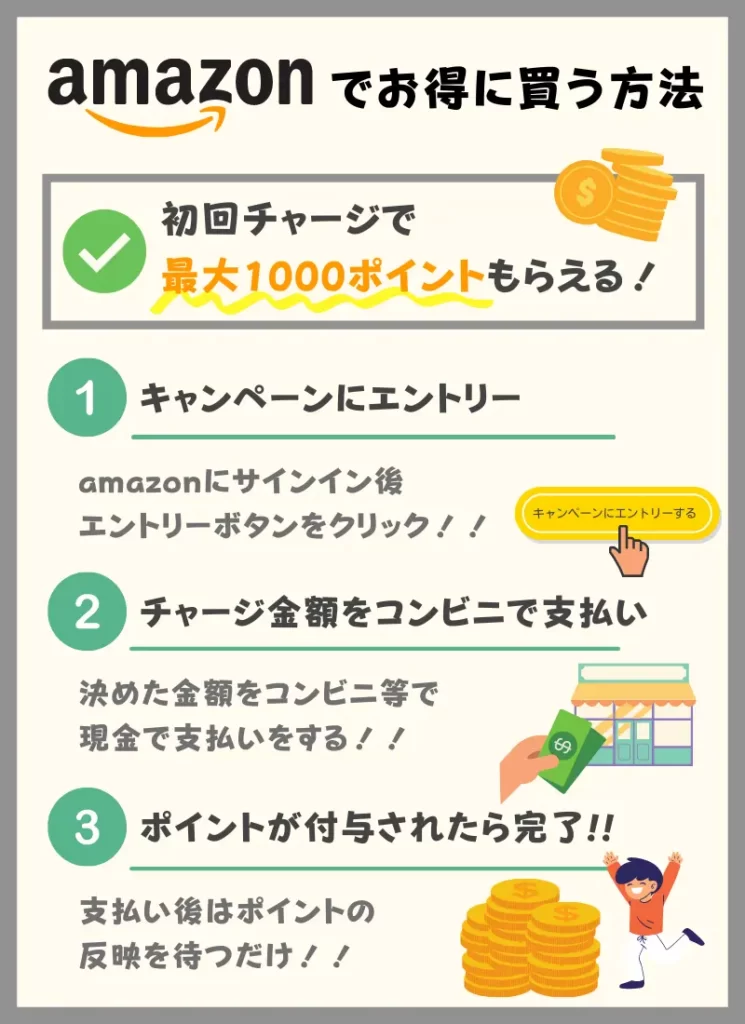

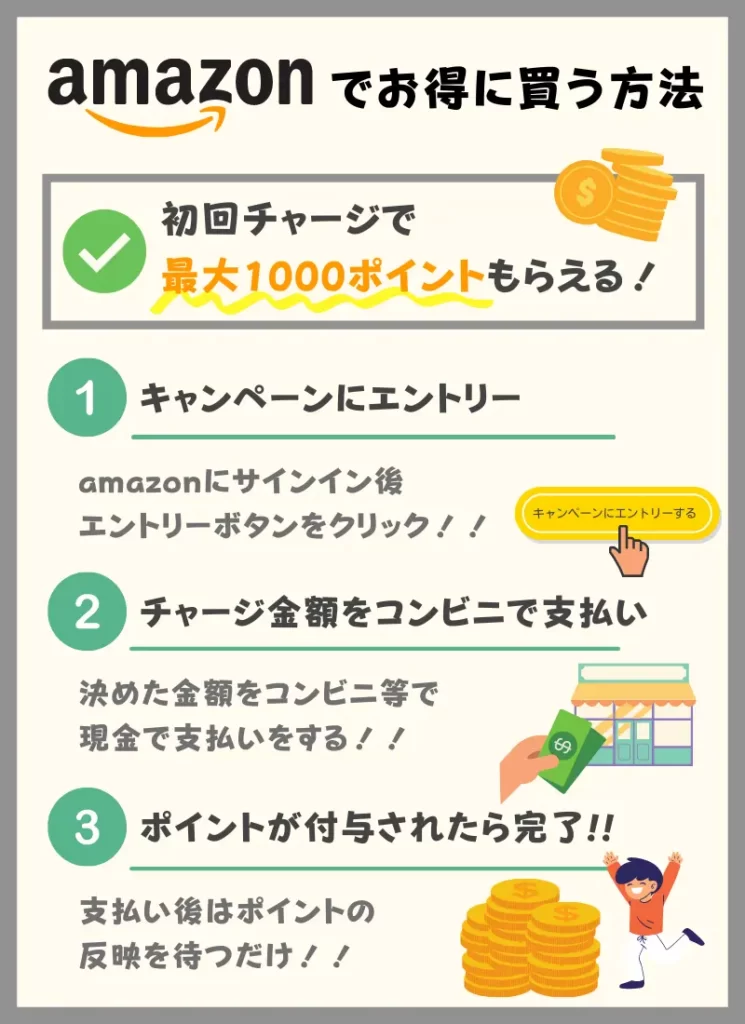

参考書は比較的高い値段、その場合Amazonで買い物するなら普通に購入すると損!

お得な購入方法は2つあります!

購入方法①

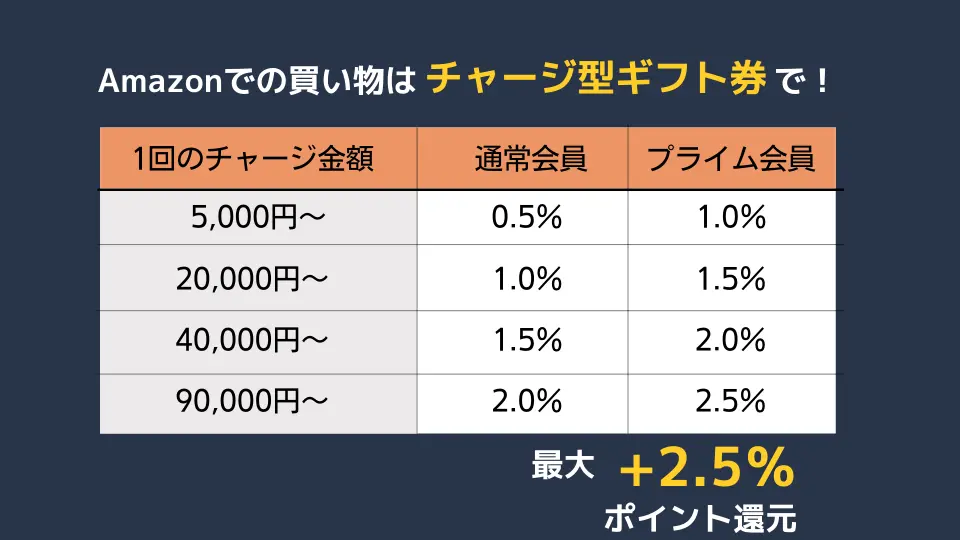

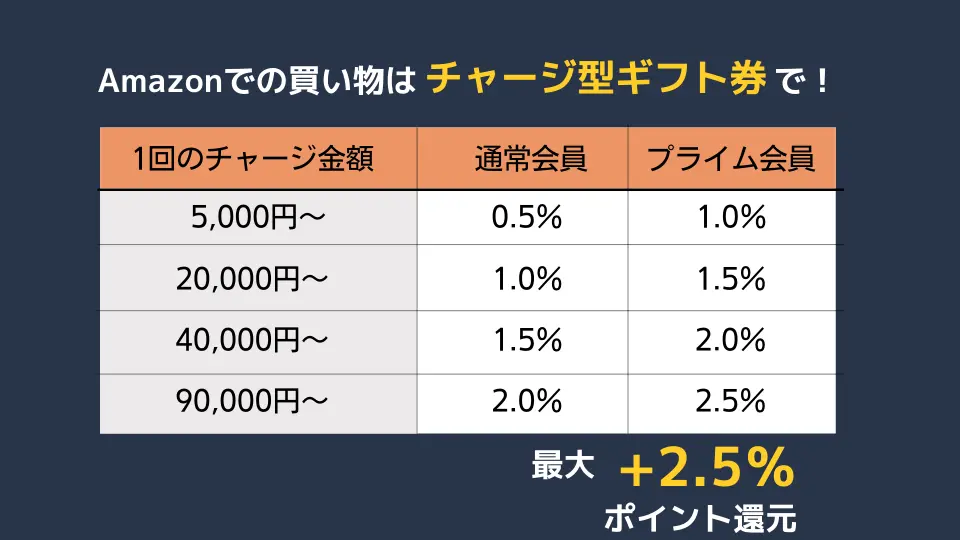

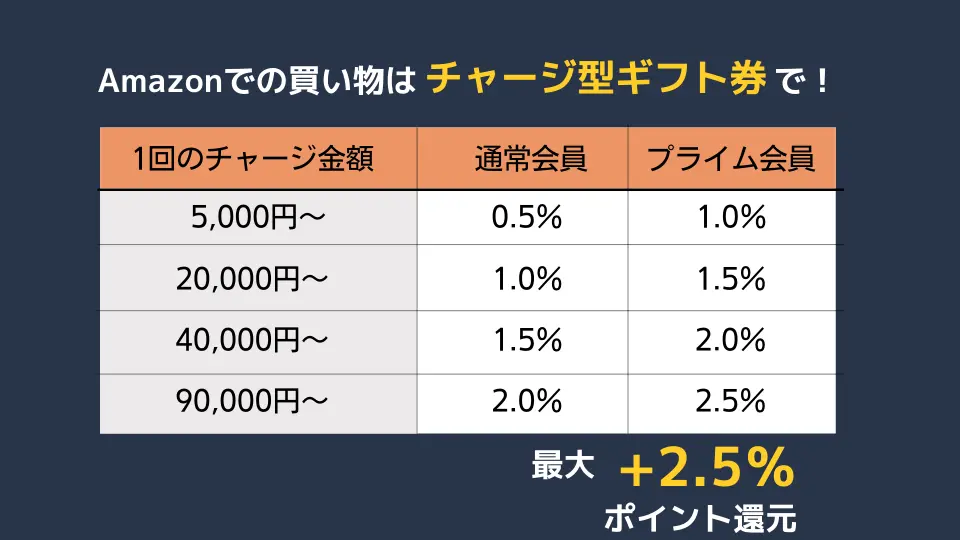

「ギフト券をチャージしてから購入」すると「クレカポイント+アマゾンポイント」(最大2.5%)が還元できる制度を知っていますか?

Amazonギフト券をチャージ > 通常通り欲しいものを購入する

上記の手順でお買い物をするだけ!

\Amazonポイントがお得に還元/

購入方法②

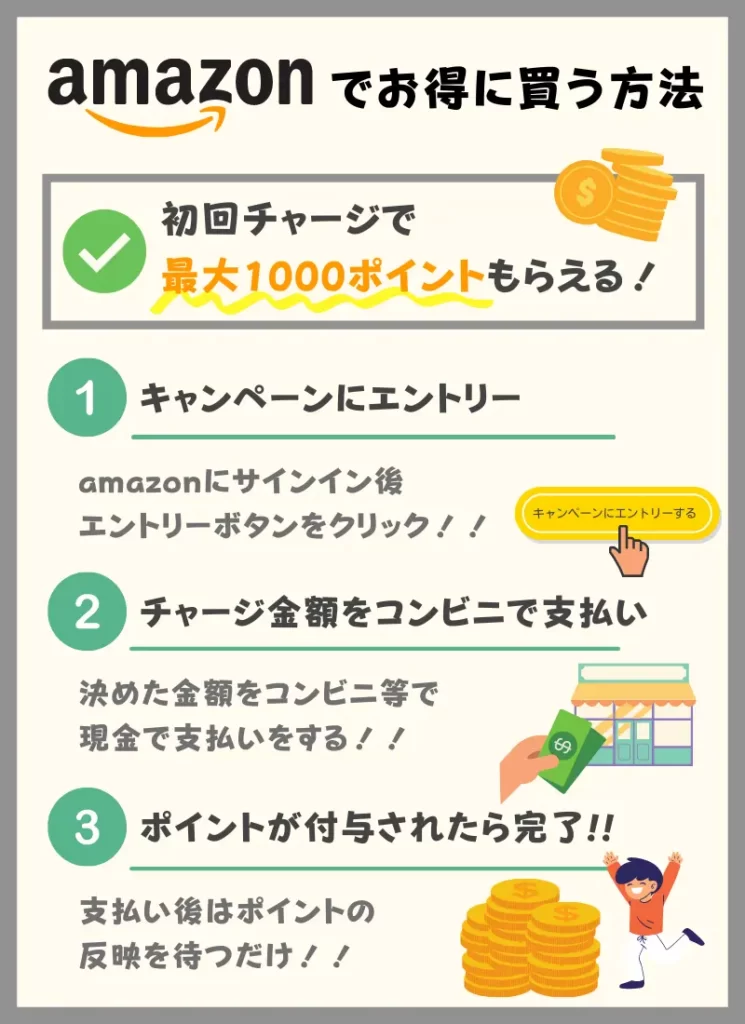

「初回限定キャンペーンにエントリー」して、現金5,000円以上チャージすると「1,000ポイント」が戻ってきます!

キャンペーンにエントリー>現金で5,000円以上チャージ>コンビニなどで支払う

上記の手順で支払いを行うだけ!

\最大1,000ポイントがもらえる/